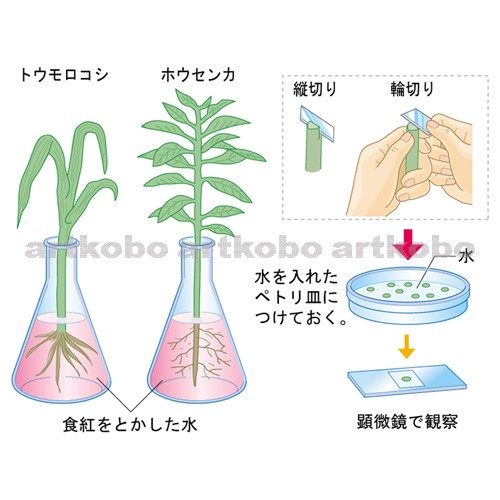

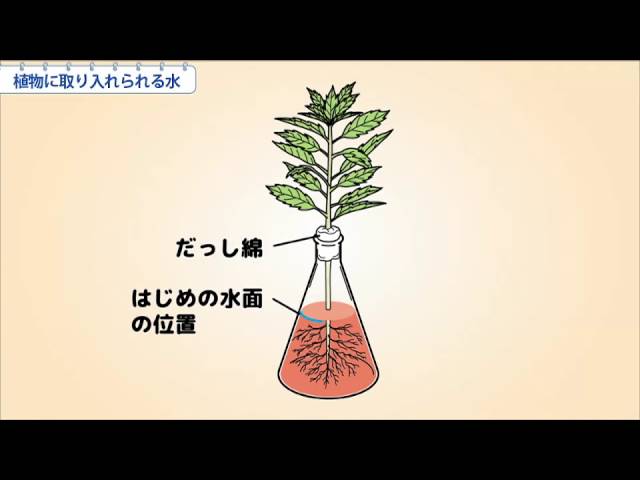

理科 水の吸い上げ実験 年6月30日 植物の成長には水が関わっています。 しかし、植物の体のどこを通って、体全体にいきわたっているのでしょうか? 昨日からホウセンカを植物染色液に付けておくと・・・ 白い花が青く染まり、 水もこんなに減り6年生の単元「植物の成長と水の関わり」の中で、 根からとり入れられた水がどこを通るか調べる実験 がある。通常、食紅を使ってホウセンカを染色して 観察するようになっているが、教科書のように道管 を綺麗に赤く染色するのは難しい根からではなく。植物の水の通り道① ★☆☆☆☆ 理科 右の図のように,根のついたホウセンカを食 しょく 紅 べに で色をつけた 水にしばらくつけておきました。 ⑴ 水ではなく,食紅で色をつけた水を使っているのはなぜで すか。 ( )植物の水の通り道を調べる実験の改良 Improvement of

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

ホウセンカ 植物 水 の 通り道

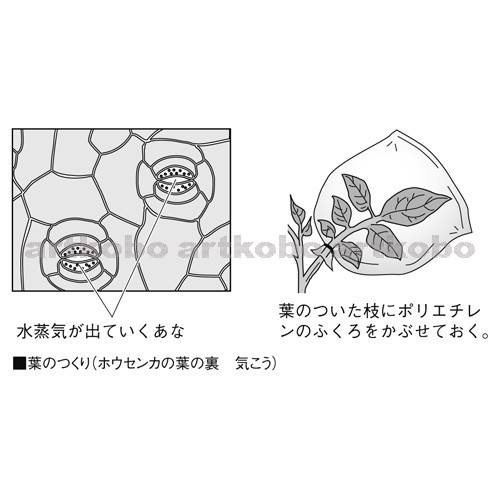

ホウセンカ 植物 水 の 通り道-Mixi理科支援員 ホウセンカの吸水実験について 予備実験をしたのですが、いまいちうまくいきませんでした。 皆様の経験・知恵からアドバイスをお願いします 食紅で色を付けた水を吸わせて根や茎、葉を観察するという定番 の実験なのですが、どうもう目標 植物の体内では吸収した水の通り道があり、余った水は葉から水蒸気として排出されていることを捉えることができる。 準備 鉢植えのホウセンカ (クラスで一鉢→根を洗って使用)

小6理科 植物に取り入れられる水 Youtube

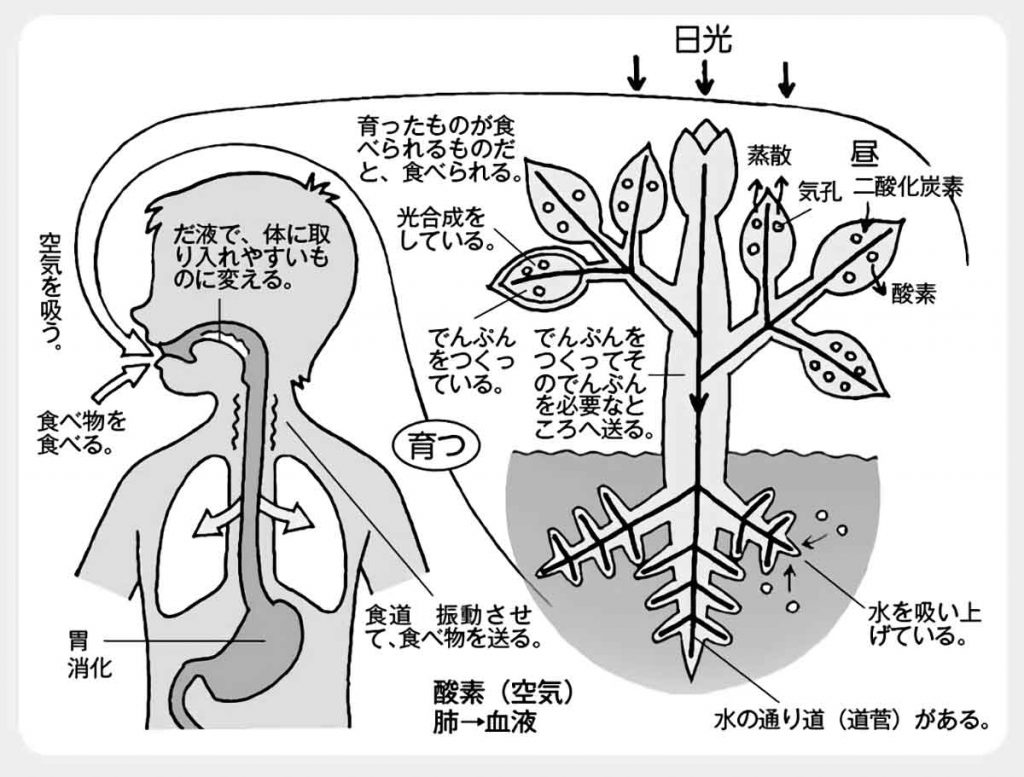

内容「B 生命・地球 (2) 植物の養分と水の通り道」にお いて,「植物を観察し,植物の体内の水などの行方や葉 で養分をつくる働きを調べ,植物の体のつくりと働きに ついての考えをもつことができるようにする。」とされ ている1)。同時に公示された中1.単元名 植物の成長と水の関わり大日本図書6年 p58~p65 2.単元について 本単元で扱う植物の成長と水の関わりについては、学習指導要領に以下のように位置づけられている。 第6学年 B 生命・地球 (2)植物の養分と水の通り道4 植物のそだち方についてまとめましょう。 ⑴ ホウセンカのかんさつをしたじゅんに, カードの( )に数字を書きましょう。 ⑵ 植物がそだつようすを,自分のことばで せつめいしましょう。 ア イ あ あ あ い う ① ② ( ) ( ) ( ) ( ) (例)植物

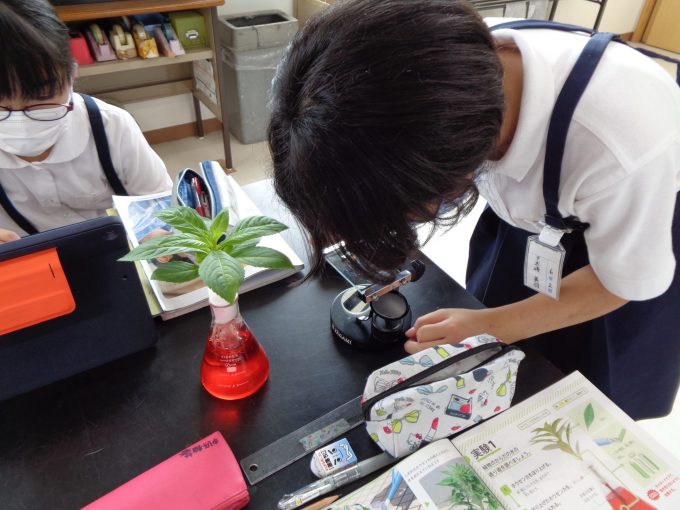

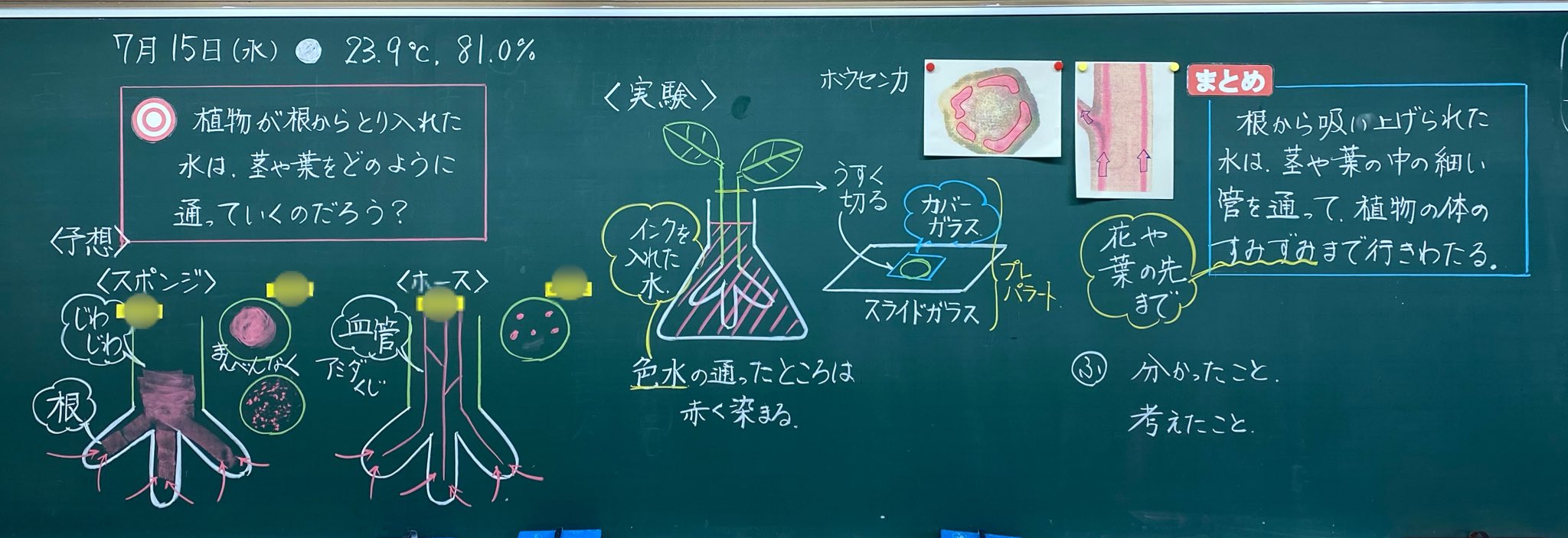

植物教材の単元2と4は、連続して扱った。 1.植物の葉に日光が当たるとでんぷんが出来ることを理解する。(光合成) 2.根、茎、葉には水の通り道があり、根から吸い上げた水は主に葉から蒸散していることが分かる。 2.学習指導計画植物のはたらき 植物のからだのつくりとはたらきについて調べるため、ホウセンカを採取し観察した。 観察 採取したホウセンカの根のつくりを観察すると、太い根から細い根が枝分かれしたつくりをしていた。 また、根の先端近くには綿毛のような 6 年生が教室で理科の観察をしていました。 ホウセンカを使って、植物の根、茎、葉には、水の通り道があることを調べる観察です。 植物の体のつくりと体内の水などの行方について見いだした問題について,予想や仮説を基に,解決の方法を発想し,表現するなどして問題解決してい

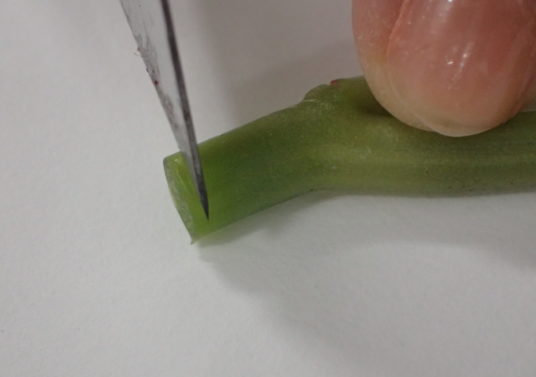

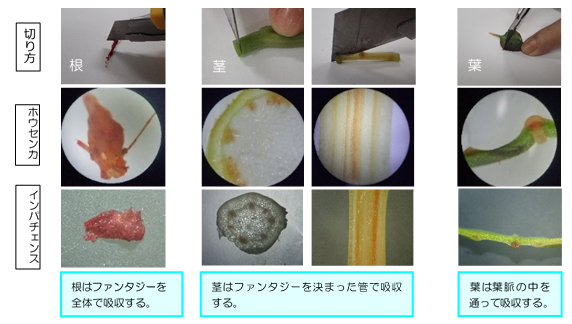

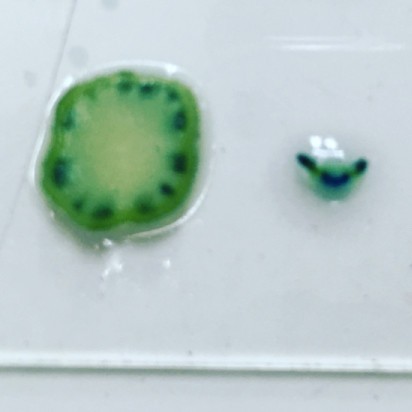

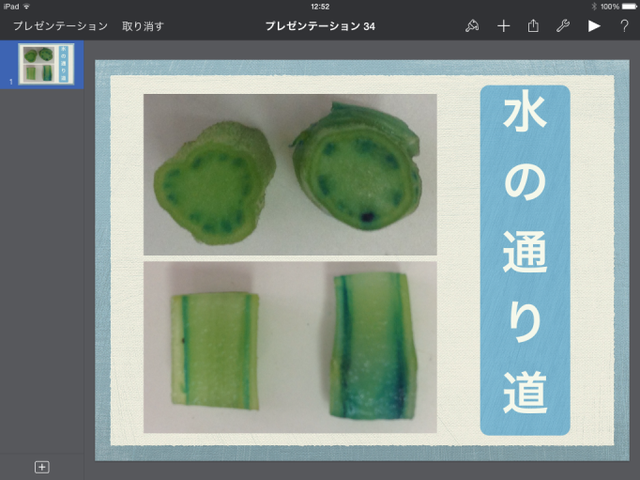

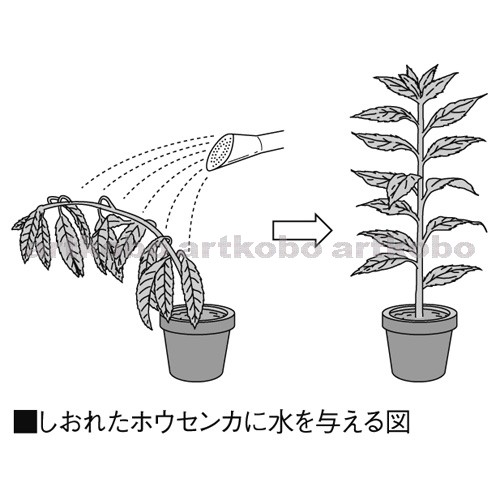

単元 植物の養分と水の通り道 目標 植物の体内では吸収した水の通り道があり、余った水は葉から水蒸気として排出されてい ることを捉えることができる。 道管観察実験(2/4時間目) 実験方法 時系列 ⑫ ホウセンカの根に付いた土を払う。 ⑬ ホウセンカ着色した水に植物をさしておく。 カッターナイフで茎を輪切りや縦切りにし、 水を入れたペトリ皿に入れておく。 双眼実体顕微鏡で切った茎を観察する。 結果 水の通り道(道管)が赤く染まった。 赤く染まった部分は、 ホウセンカは輪のように並び、・しおれたホウセンカに水をあげると元気に なる様子を見てその理由や実験方法を考え る。① 問題 ・水の通り道を調べる。①(本時7/10) まとめ ・植物の体内の水の行方に興味・関心 をもち、自ら植物の体のつくりと働 きを調べようとしている。

理科の学習 6年生 豊里学園つくば市立今鹿島小学校

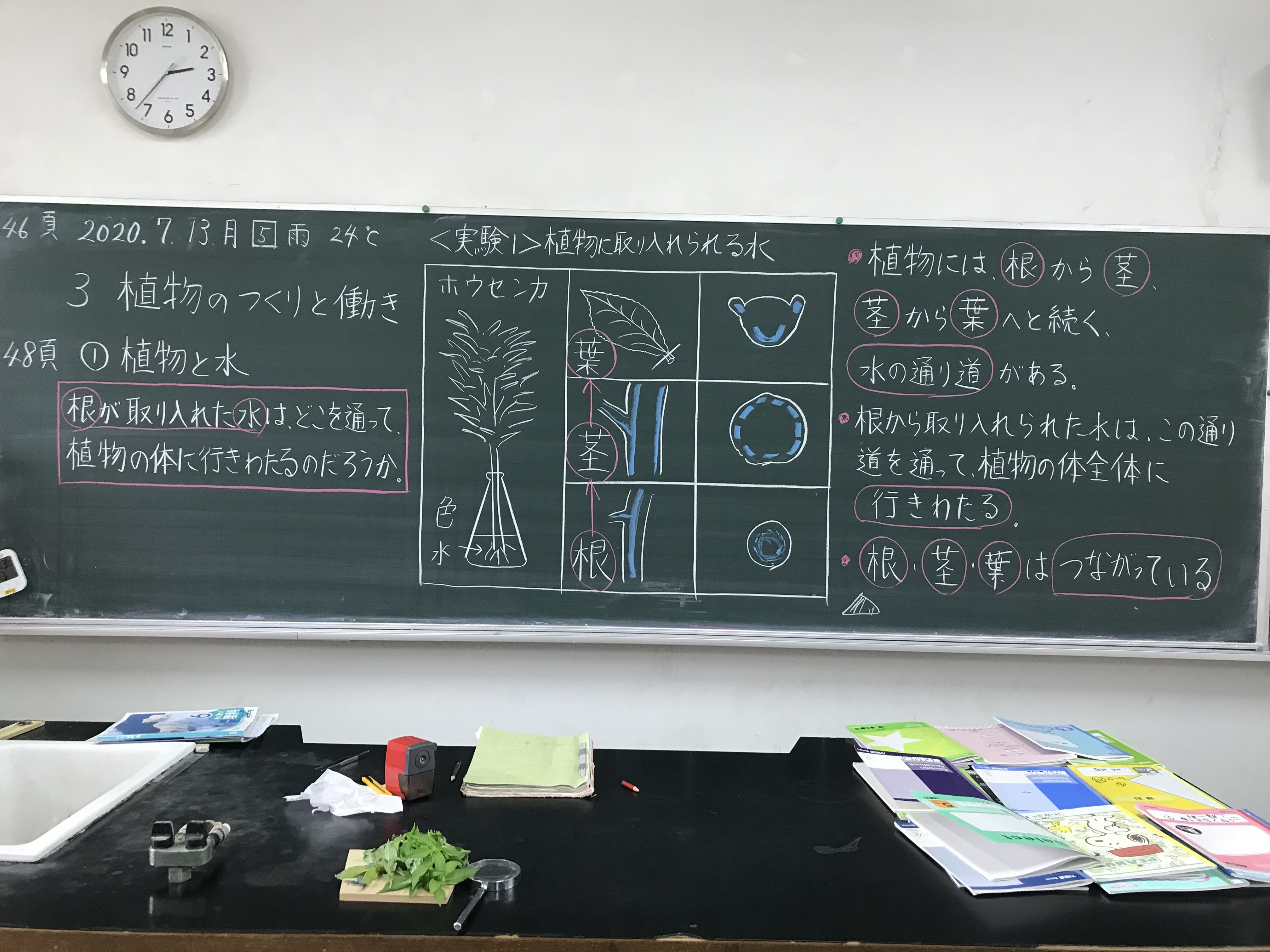

板書ノート 植物の養分と水の通り道

させ,なければ事前に結果を用意し,ホウセンカ だけでなくほかの植物にも水の通り道があるこ とを確認し,一般化を図る。 ホウセンカの茎,根や葉の付け根の切断面の観察 から,水の通り道があることがあることが分かっ たか。 (根がついているホウセンカを花びんにさして 教室などに置いておくと,児童の興味・関心 を高めることができる。 しおれた植物が水をあげることで生き生きと してくることや人体と関連付けて考えたりす ることで,水の通り道がいたるところにあるとからもホウセンカが身近な植物であるかについては 疑問が残る. 以上のような理由から現在の教科書で使用されて いる教材であるジャガイモ,ホウセンカだけではなく, 「水の通り道」を学ぶために適した教材の開発に着目 した. 2)先行研究

r2湯築小学校日記 松山市立湯築小学校

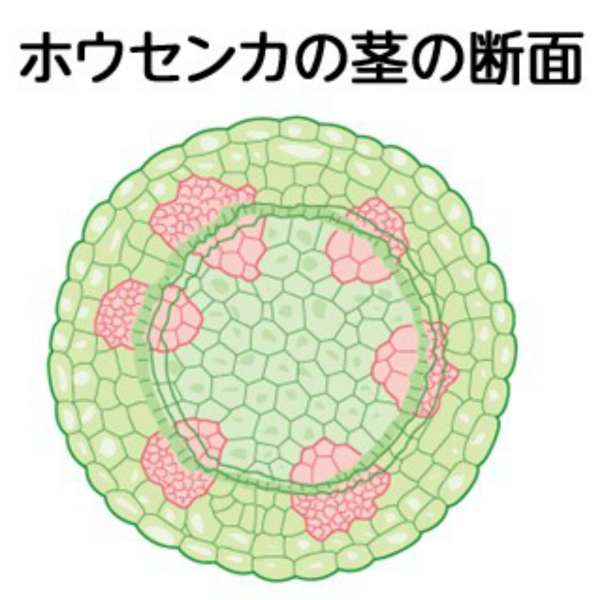

茎の横断面の観察 茎の断面の観察は 小学校では 水の通り道 道管 があることの確認が主であり 中学校では 各組織を 道管 師管など を確認する ホウセンカ 双子葉 トウモロコシ 単子葉 が最適な材料として 教科書に紹介されている

水の通り道 2 水は茎を通っていくこと 色水の中にホウセンカをつけよう。しばらくしたらホウセンカ 実験1 の茎を縦・横に切って、色がどの部分についているかを観察し 植物の茎は図のように、水の通る道が決まっているのです。〇 植物の養分と水の通り道 単元名「植物のからだのはたらき」 ・水の通り道 ※P50~52「植物の水の通り道」の部分P25~28 〇 生物と環境 単元名「生き物のくらしと環境」 ・食べ物による生物の関係 P70「食べ物をとおした生き物のかかわ り」の最後の部分 小学校6年生の理科で「水は植物のどこを通るのか」の実験で 教科書ではホウセンカを使用していますが ホウセンカ以外で、吸水の様子がよく分かる植物を教えてください 補足 ホウセンカは今の時期 どこにも売っていません 植物 ・ 7,630 閲覧

1

植物の養分と水の通り道 その2 授業研究のあしあと

を作成し、着色した水が植物のどの部分にあるのかを肉眼や顕微鏡で観察するといった方法がどの †宇都宮大学 教育学部(連絡先:inokuchi@ccutsunomiyauacjp 井口智文) ‡平成26年度修論生 ⁂平成23年度卒研生 植物の水の通り道を調べる実験の改良ホウセンカに色水を吸わせて観察しよう。⑤⑥ ・茎に水の通り道があるんだね。 ・葉っぱの筋も赤くなっているよ。 ・根から吸われた水は、茎を通って、全体にいきわ たるんだね。 ホウセンカ以外はどうなの?⑦ 表する姿 ・ホウセンカと同じでしょ。3 植物の体 6年 組 名前( ) 見つけよう しおれたホウセンカに水をあたえると,くきや葉が元どおりになるのはどうしてなのかを, 植物の体のつくりに着目して考えましょう。 しおれた植物のくきや葉が元どおりになる現象には,

2

6年 植物の水の通り道の観察 いぶき野小学校

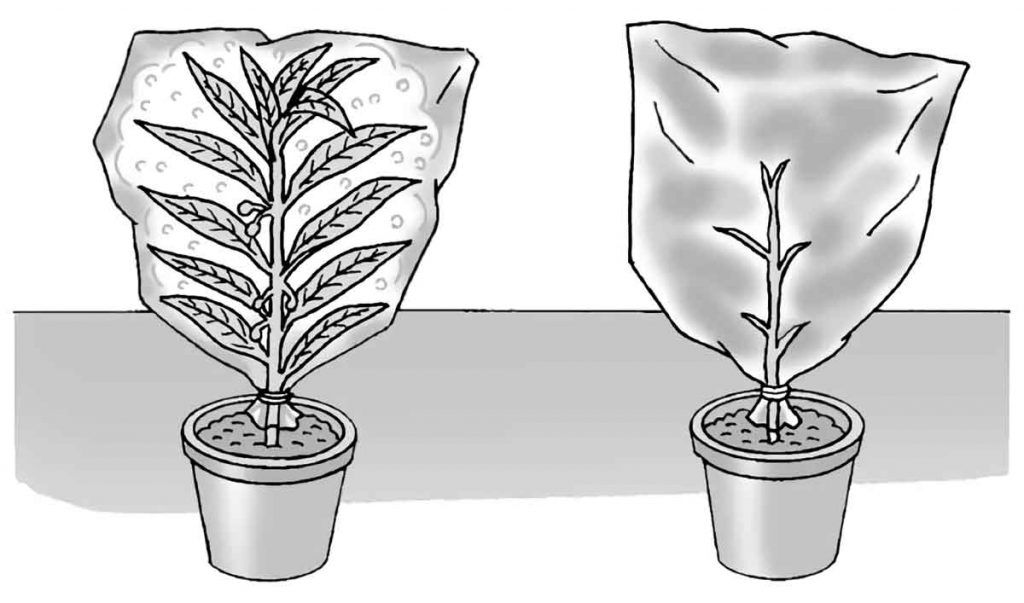

「植物の水の通り道を調べよう」 本時のねらい 植物の体のつくりと水の通り道について問題を見 いだし,予想や仮説を基に調べる方法を発想するこ とができる。 事象提示のねらい ・しおれているホウセンカを水の入ったフラスコに入れて元に戻る様子しおれたホウセンカに水を与える実験 植物の水の通り道 小学理科6年(モノクロ) R_S6m_植物の水の通り道_01 ¥ 400 ~ ¥ 1,300 税込 ファイルのホウセンカなど学校で栽培している植物も使える。 葉が付いている植物の茎と葉を取り除いた植物の茎のそれぞれ に,ビニル袋をかぶせる。 葉が付いている植物の茎にかぶせたビニル袋の中にたくさんの水 滴が付いた。 植物の葉から水が蒸発している。

小6理科 植物に取り入れられる水 Youtube

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

植物の体とはたらき/理解シート <ホウセンカのくき(横切り)> <ススキのくき(横切り)> 水や養分の通る管 くきのつくりは、植物のなかまによって決まっていて、 くきの外側に水の通り道がある植物が多いのさ。心を持ち,水の通り道について予想し,考えを 表現する。 ①,③ 根から吸い上げた水の行方について疑問 を持ち,水の通り道についての予想を図に まとめて説明できる。 準備物 水を与えずしおれているホウセンカと,水を与えているホウセンカ「水の通り道」の観察実験に使用される植物は,現行 のすべての小学校理科の教科書において,ホウセンカ Impatiens balsamina Lが例示されているので,本研究 においても,高さが15 ~ cmに成長し,子葉の着い ている部分の茎の直径が5 ~8 mm程度のホウセンカ

6年生 理科 植物の体のつくりとはたらき 下辺見小学校

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

植物の水の通り道① ★☆☆☆☆ 理科 右の図のように,根のついたホウセンカを食 しょく 紅 べに で色をつけた 水にしばらくつけておきました。 ⑴ 水ではなく,食紅で色をつけた水を使っているのはなぜで すか。 ( ) ⑵ ホウセンカの茎 くき まとめ:維管束とは「道管」と「師管」でできた植物の全身を通る管である 以上で、維管束の解説はおしまいかな。 おさえておきたいポイントとしては、 維管束とは「水や養分を運ぶ管のこと」 「道管」と「師管」の2種類あり 植物の種類により並び植物の水の通り道 6年生の理科において, 植物に水をやると,根から取り入れて先端にある葉や花へいく。 これを調べるため,ホウセンカを使う。 この実験にホウセンカが優れているのは, 蒸散が速い,ある程度通り道が透けて見える,顕微鏡切片を

学校生活 築山小学校

植物の成長と水の関わり 6年理科 小美玉市立下吉影小学校

(1) 図はホウセンカの茎の断面である。 図中のア,イの管をそれぞれ何とい うか。 (2) 根で吸収した水などを運ぶ管は,ア とイのどちらの管か。 (3) アとイの管が集まっている部分を何 というか。

ホーム 東根市立大富小学校

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

水の通り道 永治小学校生活

水は葉にどう届く ふしぎエンドレス 理科6年 Nhk For School

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

ホウセンカの維菅束 Ipu理科教師塾 環太平洋大学

植物の養分と水の通り道 その2 授業研究のあしあと 楽天ブログ

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

鹿児島市立武小学校

小学6年 理科 植物のつくりと働き 水の通り道 Youtube

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

2

根 茎のつくり

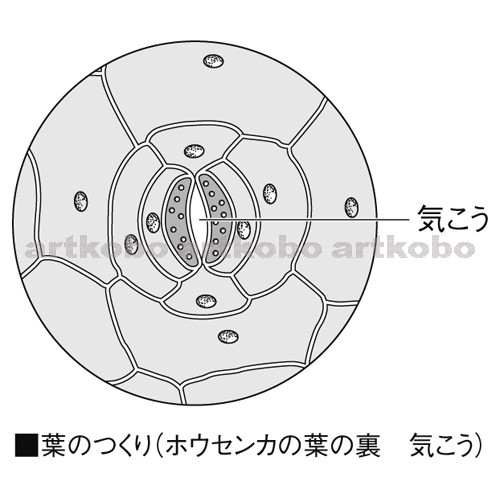

気孔

7月13日 月 6年生 理科 植物の体のつくりと水の通り道 神栖市立深芝小学校

東根中部小学校の6月 東根市立東根中部小学校

東海大学付属静岡翔洋小学校 静岡県静岡市清水区 6年生 理科 授業の様子 植物の体のつくりとはたらき

湯本第二小学校 いわき小中学校ホームページ

水の通り道 6年理科 ようこそ 城下小 学校ブログへ

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

Web教材イラスト図版工房 R S6m 植物の水の通り道 02

動画で学習 1 植物の水の通り道 理科

水の通り道 07 13 月 原田誉一の電脳通信 楽天ブログ

1

植物の水の通り道を撮影する Ipadとiphoneで教師の仕事をつくる

小学6年 理科 植物の養分と水の通り道 植物の中の水の通り道 広告 商品化向け写真ならアフロ 写真素材 ストックフォトのアフロ

記事 詳細情報 17年 6月 19日 月曜日 6年 リベンジ実験 理科で 植物の作りとはたらき を学習しました 植物が根から吸い上げた水 は どうなるかを調べる実験で 前回は ジャガイモやホウセンカ ヒメジオンなどで調べましたが 結果がはっきり

植物の水の通り道 小学生 理科のノート Clearnote

水の通り道 6年理科 ようこそ 城下小 学校ブログへ

船引小学校 田村市教育ポータル

樹木の水分通道 樹液の流動

動画で学習 1 植物の水の通り道 理科

茎と根のつくりとはたらき

小学校理科の観察 実験の手引き 第6学年b 2 植物の養分と水の通り道

水はどこへ ふしぎがいっぱい 6年 Nhk For School

ホウセンカ

記事 詳細情報 17年 6月 19日 月曜日 6年 リベンジ実験 理科で 植物の作りとはたらき を学習しました 植物が根から吸い上げた水 は どうなるかを調べる実験で 前回は ジャガイモやホウセンカ ヒメジオンなどで調べましたが 結果がはっきり

ホーム 松山市立湯築小学校

植物の成長と水の関わり 6月 21年 三方原小学校 ブログ 三方原小学校

茎と根のつくりとはたらき

水の通り道 セロリに感動 ながれぼし

水は葉にどう届く ふしぎエンドレス 理科6年 Nhk For School

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

水はどこへ ふしぎがいっぱい 6年 Nhk For School

6年 植物の水の通り道の観察 いぶき野小学校

いのうえ ゆきのぶ Pa Twitter 6年理科 植物の養分と水 水の通り道を予想 観察の1時間

水の通り道 北波多小学校ブログ

小学理科dvd6年 植物の養分と水の通り道 企画集団 創

植物の養分と水の通り道 その3 授業研究のあしあと 楽天ブログ

1日でできる自由研究 小学生 中学生向け 簡単で面白い吸水実験 あたし 地球人

小6理科 植物の成長と水の関わり Youtube

理科 ポイント52 植物のからだの水の通り道の検証実験を100 成功させる方法 楽しい小学校理科授業 の500のポイント

Web教材イラスト図版工房 R S6m 植物の水の通り道 06

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

水の通り道を見せる Ipadとiphoneで教師の仕事をつくる

櫛形小学校 6年生が植物の茎にある水の通り道 導管 の観察を行いました

小学校6年生 理科 問題集 ワークシート 植物の成長と水の関わり

中1理科 図でよくわかる植物の茎と根 道管と師管の違いと根毛の役割 Irohabook

Dvd小6理科 植物の養分と水の通り道

櫛形小学校 6年生が植物の茎にある水の通り道 導管 の観察を行いました

植物の養分と水の通り道 その3 授業研究のあしあと 楽天ブログ

2

植物 水 の 通り道 実験

理科 ポイント52 植物のからだの水の通り道の検証実験を100 成功させる方法 楽しい小学校理科授業 の500のポイント

茎の横断面の観察 茎の断面の観察は 小学校では 水の通り道 道管 があることの確認が主であり 中学校では 各組織を 道管 師管など を確認する ホウセンカ 双子葉 トウモロコシ 単子葉 が最適な材料として 教科書に紹介されている

植物教材の実験を面白く 1

記事 詳細情報 13年 6月 12日 水曜日 H25 6年 理科 植物のつくりとはたらき 理科では植物の学習に入りました 植物の生長には 水が欠かせませんが 水はどのように植物の体に取り入れるか実験しました ホウセンカとジャガイモを色水につけて

小学校6年生 理科 問題集 ワークシート 植物の成長と水の関わり

Web教材イラスト図版工房 R C2 植物の生活 09

2

花見小学校 6年生理科 成長と水の関わり ホウセンカ 7月7日 Facebook

東海大学付属静岡翔洋小学校 静岡県静岡市清水区 6年生 理科 授業の様子 植物の体のつくりとはたらき

水はどこへ ふしぎがいっぱい 6年 Nhk For School

水の通り道の実験は野菜を使わなきゃ損 根 茎 葉別オススメ野菜の紹介 小学6年 植物の水の通り道 Youtube

植物の養分と水の通り道 その2 授業研究のあしあと

授業用に育てている植物

植物の水の通り道 学研映像 Com

小6理科 植物に取り入れられる水 Youtube

4 植物の成長と水の関わりk

6年生 理科 実験 植物の水の通り道 かぎやっ子日記

6年理科 植物の水の通り道 はセロリで 清水智 Shimizu Satoshi 教育ictコンサルタント Google認定教育者レベル2 Note

植物の水の通り道 小学校6年理科 Kashipro 柏の葉 のブログ

Web教材イラスト図版工房 R S6m 植物の水の通り道 01

植物の成長と水の関わり 6年理科 小美玉市立下吉影小学校

6年 植物の水の通り道の観察 いぶき野小学校

根 茎のつくり

植物の水の通り道

ページタイトル

植物の成長と水の関わり 6年理科 小美玉市立下吉影小学校

植物のつくりとはたらき 新宮小学校